生命醫學對傳染病之防治貢獻與防治瓶頸

涂醒哲教授

2004年11月1日玄奘大學演講

一、 傳染病一直是人類最重要的死亡原因

人一生中幾乎免不了受到微生物的感染,世界上各種生物均以攝食其他生物來延續自己的生命及種族,當人被當成食物,我們稱之為「感染」,這是生物和生物間永無止境的鬥爭。傳染病是指由病原體感染到人,產生發燒及各種器官受損的症狀,且此病原體由感染病人身體釋出後,又可以傳染給其他人。其特性是可以一傳十、十傳百,造成流行,因此容易引起人們的恐慌,甚至因而產生歧視,避之唯恐不及。

所謂病原體指的是能致病的細菌、病毒、寄生蟲、原蟲,以及最近才發現的導致狂牛病的prion。最有名的細菌感染如霍亂、桿菌性痢疾、梅毒、淋病、結核病;病毒感染如小兒麻痺症、日本腦炎以及近年來大家耳熟能詳的愛滋病、SARS、流感;原蟲疾病最有名的是瘧疾及阿米巴痢疾。全世界目前公認最嚴重的三種傳染病,分別是細菌引起的結核病,病毒引起的愛滋病以及原蟲引起的瘧疾。世界衛生組織特別為了防治這三項傳染病成立了一個全球基金。

人與微生物的戰爭,人常是輸家,在西元79年可能是瘧疾導致了羅馬帝國的衰頹,在西元166~180年,可能是天花殺死了義大利四分之一到三分之一的人口。在西元542~543年,鼠疫幾乎讓人類滅亡,光是在康士坦丁堡(Constantinople)一天就死亡10000人,此病後來甚至擴散到丹麥。在西元1346~1350年,蒙古大軍入侵歐洲,以鼠疫而非武力殺滅歐洲三分之一的人口。十六、十七世紀西非的黃熱病隨著奴隸船傳播到美國,西班牙人則把天花傳到美國,殺死三分之一的土著,最有名的是哥倫布發現新大陸後,其船員將梅毒帶回歐洲(1494年),造成歐洲的梅毒大流行。

在歷史上,傳染病造成的死亡遠比戰爭來的多,以1918~1919年的世界流感大流行為例,一共死了2000~4000萬人,超過第一次、第二次世界大戰死亡人數,在日本攻打台灣期間,一共死亡四千多名中,絕大多數死於熱帶傳染病,只有少數是死於戰爭。而歷史學家也在猜測,當年元朝成吉思汗可以迅速征服歐洲,用的不是精銳武器,而是鼠疫。

1934年細菌學家Haus Zinsser說:「不管社會多進步,多有規範,微生物及傳染疾病的虱、蚤、臭蟲、蚊子均永遠躲在暗處,只要一疏忽或當飢饉、貪婪、戰爭等帶來抵抗力下降時,他們就會伺機而動。即使在正常時期,他們也會選擇抵抗力最差的幼兒、老人下手或是和我們和平相處,常相左右,等待時機。」

二、 台灣十大死因的演變

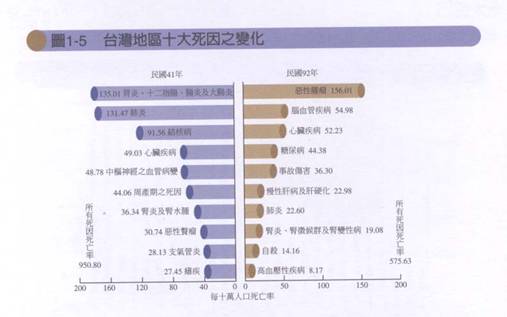

由下圖可以見到,在五十年前,絕大多數的死亡為傳染病所致,如胃炎、腸炎、大腸炎、肝炎、結核病、腎炎、支氣管炎及瘧疾,佔了所有死因的一半以上。而到了2003年,只剩肝病、肝炎及腎炎,佔所有死因的十分之一(見圖一),由於傳染病控制得宜,台灣人民的平均餘命,在五十年間,由六十歲增加到七十五歲,增加了十五歲以上,也使老年人口的比例增加到百分之九以上(見圖二)。

![]()

![]()

台灣對傳染病的控制,得到全世界的掌聲。

三、生命醫學對傳染病防治的貢獻

有不少的傳染病如鼠疫、天花、狂犬病、瘧疾、小兒麻痺症已經在台灣消失,其中尤其出名的是瘧疾的控制,已成為全世界學習的典範,台灣在1946年前,全國每年有120萬以上的人得到瘧疾,1946年台灣在世界衛生組織及洛克菲絡基金會的協助下,展開一系列的撲瘧計畫,包括在潮州成立瘧疾研究所,研究瘧蚊的生態,瘧疾的診斷以及訓練技術人員,使用DDT噴灑撲滅瘧蚊。從1952年起,實地撲瘧活動展開,短短六年內就將每年的瘧疾病人數降至533人。自1958年到1965年起至今三十年間,台灣除了每年由境外移入的數十名個案外,已無本土瘧疾個案,可說是全世界亞熱帶及熱帶國家中,唯二成功的國家(見後圖三)。不少傳染病如可用疫苗控制的麻疹、白喉、百日咳、破傷風及飲食所造成的痢疾、霍亂、傷寒等傳染病也均得到良好的控制。

其中尤其以B型肝炎的防治斐聲國際。台灣自1984年起對B型肝炎表面抗原陽性的母親所生的嬰兒實施預防注射。1986年起擴散至所有嬰兒,這是世界第一個以國家力量對嬰兒全面接種B 型肝炎疫苗,不但成功地為學齡前兒童的B型肝炎表面抗原戴原率由10﹪以上降至1994年的6.3﹪,更進一步降至2000年的0.7﹪。估計在2010年全面降至0.1﹪以下。而且根據台大張美惠醫師的研究,連6~14歲學童的肝癌也因而降低至零,這是醫學史上第一次證實可以用注射疫苗來預防癌症,贏得全世界的掌聲及跟進。(見下圖四)

![]()

人與微生物的鬥爭,在二十世紀大體算來,人是站在勝利的一方,很多傳染病得到控制,有的傳染病甚至遭到根除,如全世界現在已經沒有天花,而小兒麻痺症也可望在可見的未來,得到根除。在台灣也有很多種疾病如瘧疾、鼠疫、新生兒破傷風等已被根除。人的勝利主要來自以下生物醫學的進步。

1、 顯微鏡的發現:

由於有顯微鏡我們終於能看到微生物的存在,法國天文學家Nicolas Louis DE Lacaille在1751年發明顯微鏡後,傳染病的研究踏上另一個新的境界。由於顯微鏡及微生物學的進步,使得各種傳染病的病原體能被培養、被確認、被研究。傳染病的防治也開始有實證資料的支持。

2、 抗生素及抗菌素的發明:

細菌感染所引起的疾病在抗菌素(磺胺劑)發明後,1930~1940年代得到明確有效的控制,故曾被稱為「美國仙丹」。到1960年代,數百種抗生素的發明拯救無數人的生命。近年來抗病毒藥物也不斷地推陳出新,例如抗愛滋病毒的藥物發明及使用(俗稱雞尾酒療法)使感染者壽命增加,以及生活品質的改善。

3、 疫苗的發明:

疫苗是二十世紀最偉大的發明,自從琴納以牛痘接種健康人,證實可以預防天花以來,各種傳染病的疫苗不斷推出,施打疫苗可以得到非常好的預防疾病的效果,在台灣疫苗可以控制的疾病,如:B型肝炎、A型肝炎、白喉、百日咳、破傷風、小兒麻痺、麻疹、德國麻疹均得到很好的控制。疫苗的成功也幾乎同時使傳染病的研究喪失市場、醫師却步。

4、 環境衛生的改善:

環境清潔使致病微生物、蒼蠅、蟑螂等無可生存,清除積水容器使蚊蟲無處滋生,使用加氯消毒過的自來水,使飲食相關的腸胃道感染大幅下降,而下水道(尤其是衛生下水道)系統的設立,使大規模流行的機會降至最低。

5、預防醫學的普及:

養成良好的衛生習慣,如咳嗽時要掩蓋口鼻,吃東西前要洗手,可以使自己遠離傳染病的威脅,而其他預防方法,如將飲用水煮沸,將生病的家人隔離,對遠來的船員實施四十天的檢疫觀察,以及立法不可隨地吐痰,有傳染病個案時,醫護人員應該報告,屍體應適當處理….等公共衛生規定,均能有效減少疾病的散佈。

四、傳染病防治的瓶頸

最重要的瓶頸來自觀念,因為觀念錯誤,自然會有人力不足,經費不足的瓶頸,以下就幾個錯誤觀念進一步說明:

1、 對微生物的歧視:

由於對傳染病的控制的成功,導致人類對微生物的傲慢,此傲慢使得人們覺得傳染病不再重要,可以輕易解決,此種樂觀在1978年達到高峰。聯合國宣佈2000年全世界健康宣言時,樂觀預測所有國家,即使最落後的國家,在二十世紀來前均可擺脫傳染病的威脅。而因為微生物看不到,它對人類的危害不像槍砲、飛機那樣壯觀,故人類常會有一種微生物好控制的錯覺,這種歧視表現在預算的編列及人才的培訓上。也因此,傳染病研究不再受重視。在1970~1975年代,美國國家衛生研究院的預算增加一倍,但傳染病部分只增加了三成,醫師也不再走傳染病科,大家一窩蜂走向癌症、心臟病等顯學。

對微生物的傲慢也表現在只要一有傳染病爆發,尤其是新興傳染病,國人尤其政客就大為恐慌,一定要抓一位防疫處長(腸病毒時)疾病管制局長(SARS時)或是署長下臺,因為政客眼中沒有微生物,他們認為微生物本來就不存在,新興傳染病也不應讓它進來,他們認為這種小東西應該要好好「控制」,應該全數「滅絕」。因此在台灣只要有新興傳染病發生就是主事者下臺,下臺祭天,傳染病就可以得到控制,民怨就可以得到紓解。因為對微生物的傲慢,人類對傳染病防制也開始輕忽。

但人類錯了。微生物(或說地球)很快反撲。在美國人開始輕忽傳染病防治時,愛滋病(HIV)悄然出現,其他傳染疾病也伺機抬頭。自1980~2000年,所有傳染病的死亡率增加了58﹪,即使扣除愛滋病,仍然增加了22﹪。1981年發現的愛滋病帶來警訊,而可能的生物恐怖威脅帶來覺醒。公共衛生需要穩定成長的經費,來面對雖然無法預測,但一定會來的新興傳染病的威脅。因此美國疾病管制局自1998年開始一個五年計劃(見下表一),每年增加預算,因應可能的新興傳染病世紀國會也撥出特別款,以因應可能的生物戰。幸好有這些準備,美國在因應2001年911事件後的炭疽桿菌事件及2003年的SARS就顯得較能應付裕如。反觀我國在因應傳染病及生物恐怖方面的預算,在行政院及立法院均被刪得七零八落,歷年來幾乎沒有增加

表一、

|

美國疾病管制中心年度經費(百萬美金) |

|||||

|

|

1998

|

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

|

CDC年度總經費

|

2521

|

2912 |

3342 |

4202 |

6566 |

|

傳染病防治相關經費

|

1465

|

1696 |

1805 |

2173 |

2892 |

|

新興傳染病業務經費

|

59 |

79 |

98 |

123 |

305 |

|

生物恐怖因應準備經費

|

0 |

124 |

153 |

181 |

2258 |

|

註:2002年美國因受911恐怖主義攻擊,大幅提高生物恐怖因應準備經費

|

|||||

事實上,我常把傳染病防治稱為微國防(Micro-National Defense),相較於用重武器來殺人的巨國防(Macro-National Defense),微生物危害是更為嚴重且會持續擴增。飛彈即使是核彈,投下其危害會隨時間而減輕,人類可以躲在防空壕中逃過一劫。但微生物傳染反會隨時間而擴大,且成等比級數的擴大,其引起的社會恐慌,以及社會成本的損失,有時比戰爭還大(如SARS就損失了新台幣1500億以上)。而歷史也證明死於傳染病的人數遠超過死於戰爭的人數。故微國防絕對是國家安全機制的一環,尤其在目前台灣每年有800萬人在國外旅行,每年帶回來約50位登革熱及40~50名瘧疾患者(當然也帶出去一些傳染病),傳染病(尤其新興傳染病)的防治其實是非常重要的,希望衛生署疾病管制局的預算未來能向國防部的預算看齊。

其實微生物也是地球生態的一部份,一些政客的錯誤觀念來自對生態的誤解,以及對微生物的傲慢,人與微生物均是大自然生態的一部分,二者均在為自己的永續生存努力,而最終的結果,常是「不和平」但相處。因為微生物要靠宿主(人)才能繼續生存,太厲害的微生物若很快把人殺死或症狀太嚴重,以致「病人」被隔離,等於微生物本身也被隔離,傳染也被切斷,對微生物是得不償失的。因而一般太毒的微生物會傳不下去,而人相反,抵抗力弱的先被淘汰,只剩下抵抗力較佳者。長久以往會達成一種平衡,即較弱的微生物及較強的人留下來。政客誤以為微生物可以輕易滅絕,是對生態的無知,當我們想盡辦法去消滅細菌時,不但細菌會產生抗藥性菌株來對抗,也會使得霉菌等伺機而生,造成更複雜的感染。

目前世界上被人類完全根除的只有「天花病毒」一種,想要將所有病原撲滅是不可能的幻想,即使鎖定一種(如小兒麻痺症病毒),也需要全世界所有國家的互助合作,花費數十年才初露曙光。我們要學習的不是「根除」某一疾病,而是「尊重」微生物的存在,並作最好的「防治」。

2、 對病人的歧視:

由於傳染病不像車禍、中風、高血壓等個人疾病,它是可以人傳給人的公共衛生疾病,也就是說,別人得到傳染病,我也可能會被傳染。因此,由對疾病的恐懼,轉成對帶病原的病人排斥,這種歧視不但對病人不公平,而且會造成防制上的困難。但怕屋及烏,社會上常可見對感染者的歧視現象,如前一陣子的B型肝炎帶原者不得參加考試,如愛滋病患無處開刀,被老闆開除等等。一般而言,愈無藥可癒,愈嚴重的病,愈受排斥,短期內引起大流行的,如SARS也較會引起恐慌而排斥。歷史上,急性病的排斥往往一時而過,隨疫情的趨緩而消失;但慢性病如:痲瘋病、結核病,尤其和性行為有關的梅毒、愛滋病就會遭受長期的排斥。以愛滋病為例,此種對病人的排斥,會使得可能的感染者不願意出來檢查、證實,連帶影響愛滋防制的成效。我們要對抗的是病毒細菌等致病原,我們要對抗的不是病人。病人是要去接納、照顧的。只有國人去除對感染患者的歧視,傳染病防制才會步上真正的成功。

3、 對衛生專業的歧視:

由於對傳染病的無知,以及對自己無知的無知,有些政客一直認為政治專業重於醫療衛生專業,例如:在SARS期間,究竟應該把檢疫標準定在體溫37.5℃或38℃就有不同的看法。衛生署專家群依據世界衛生組織的規定,決定38℃以上才當作可能是SARS的個案,需作進一步的通報及檢查。但台北市政府就以也有可能有些病人只有37.5℃,以這樣更照顧民眾健康,更完整不會漏失個案為由,將標準定為37.5℃。如此一來,一國兩制,人民無所適從。在SARS防疫期間,如此恐嚇取寵,雖然可以得到同樣無知民眾的喝采,以為市政府在照護民眾,一旦中央跟進,則台北市政府頓成英雄,勝過中央;若中央不跟進,一旦有一名37.5~38℃間的個案漏失,則台北市政府馬上可說,我早就說過,應該採取37.5℃。不管如何,這種政治操作,台北市政府均是贏家。問題是,防疫不是政治,是科學,我們應該問的是,為什麼是37.5℃,其科學依據何在?以37.5℃而非38℃,可以多找出多少個案,需多耗費多少社會成本?衛生醫療人力可以負荷嗎?

結果果然通報個案太多,台北市無力承擔,而作得離離落落,反而成效不彰,像這種政治凌駕專業的作法,是不對的。另外SARS期間,台北市政府對和平醫院過度隔離又未能依專家意見區分感染棟與非感染棟的作法,以及無限上綱的檢疫(誤解成隔離)及戴口罩,均使得傳染病防治成為政治運作,缺乏科學證據的作為,不但事倍功半且製造更多的恐慌。只有尊敬專業,相信專業,不要政治掛帥,傳染病防制才能真正成功。

4、人才凋零:

由於台灣傳染病防制作得極為成功,使得專攻傳染病的醫師沒有病人可以看,研究人員也無樣本可以研究,這種情形也不是只發生在台灣,也發生在傳染病已受控制的已開發國家,幾十年來,年輕醫師愈來愈沒人要走傳染病科,早期瘧疾研究所訓練出來的技術人員也均退休。面對新興傳染病的可能再來,台灣已無足夠的人才可以因應。反觀美、英、日等大國家,雖然傳染病比我們國家少,但傳染病專家比我們多,因為他們採取決戰境外的方式,將人才大都派到熱帶、亞熱帶國家,一方面作研究、一方面協助防治(以免傳到本國),如此可以把人才留住,並能及早知道世界可能爆發的新流行,得以及早因應。因此,最好的人才培育方式是去幫助人家,藏才於外。未來以傳染病防治作健康外交,應是我國可以努力的重點。

5、新興傳染病伺機而動:

很多舊的傳染病,捲土重來,如:登革熱,很多舊的傳染病病源,以變種的方式重新包裝再現,如多重抗藥性的結核病,很多新的疾病,由動物或其他方式的突變,突然引爆如:SARS,引起腦炎的立百病毒及禽流感。由於國際間旅遊愈來愈頻繁,不只是人,包括各種動植物,甚至昆蟲、種子等,使得各種疾病的交流也愈來愈多。估計全世界每天有200萬人出入各國邊界,每年有15億人次坐飛機往來全世界。可想而知,有多少傳染病會因而帶到世界各地,一個新的病幾乎在四十八小時內就可以傳遍全球。例如在1998年有一班從巴黎到紐約的飛機中,有一名得到抗藥性結核病的病人傳染給同機的十三個人。

人對地球的過度開發,過度使用使得熱帶雨林消失,貝殼魚類受到污染,愛滋病、萊姆(Lyme)病等也因而產生。過度都市化使得傳染病傳播更為迅速有效,而都市化也改變了人們的生活形態,使都市成為愛滋病傳播的溫床。人類的老化,抵抗力降低,也使得平常不會感染的微生物可以造成新的感染。過度舒適化、人工化的環境也帶來另種感染威脅,例如退伍軍人症,便是冷氣空調系統的產物。當然為了因應抗生素及環境的變化,微生物也不斷地在調整自己,以突變來增加對環境的適應力。以細菌每20~30分鐘可以分裂一次(人約20~30年才一代),其突變成功的機會多了很多。而病毒的速度更快,例如腸病毒在三天中,基因突變可以達2﹪(人約需800萬年才能突變2﹪)。因此,新興傳染病幾乎無可避免,如何及早有效因應,就要看人的智慧了。

6、缺乏國際奧援:

事實上把國家及國際的傳染病威脅分隔是人為的,因為細菌、病毒並不需要護照。傳染病既然已經是世界各國必須共同面對的問題,不加入世界衛生組織(WHO)及其周邊防治體系(如世界疫情警示及因應體系),不但會使得台灣孤立無援,也會使得世界各國缺乏對台灣疫情的瞭解。但由於中國的打壓,台灣自1972年退出聯合國及世界衛生組織後,就變成世界的孤兒。在1998年腸病毒71型流行期間,台灣枉死78名小孩,如果世界衛生組織的幫助能來到台灣,相信應可拯救部分小孩的生命。又如SARS流行期間,我曾七次去信世界衛生組織幹事長Dr. Brundtland請求派員支援,並二次寫信給全世界142個國家的衛生部長,請其支援台灣加入世界衛生組織,共同防禦SARS等新興傳染病的威脅,可惜均無成果。中國在WHO的代表沙祖康甚至蠻橫說出:「誰理你們!」的狂言,一直到台灣疫情已發燒七星期後,WHO才派來二位專家,相對於新加坡在疫情尚未公布前一星期WHO已經去電提醒注意,台灣人所受到的國際待遇真是令人心酸。

我常說沒有台灣在內的世界衛生組織是不衛生的(WHO without Taiwan is not healthy),而聯合國缺了台灣也是不人道的(UN without Taiwan is not humanitarian)。希望台灣能早日擺脫「中華民國代表全中國」的連累,勇敢以台灣之名加入WHO,進入國際舞台,感受獨立國家的權力及善盡國際義務如此傳染病(尤其是新興傳染病)的威脅才能得到好的控制,天佑台灣!